Ogni minuto dedicato al lavoro è sottratto alla carriera. L’aforisma veniva ripetuto spesso da un alto dirigente dell’Inpdap, l’istituto di previdenza per i dipendenti pubblici dal 2012 confluito nell’Inps. Non è dato sapere se ne fosse l’autore sagace o semplicemente cinico interprete di una realtà che vuol dire una sola cosa: nella Pubblica Amministrazione si fa carriera non per merito, ma per debito. Debito di riconoscenza, di fedeltà, di appartenenza. Qualcosa di più sofisticato della lottizzazione, ma più o meno la stessa cosa. Vero? Non vero? È certo che riconoscenza, fedeltà e appartenenza riguardano le relazioni, non la competenza. E le relazioni richiedono tempo. Intendiamoci, si può cambiare casacca rapidamente, ma nelle strutture che hanno storia e passato si sedimentano legami più profondi della politica, specie ai tempi della Seconda (o Terza?) Repubblica. Nello specifico, cioè nella Pa, il peso delle organizzazioni sindacali non ha confronto e paragone con quello dei partiti, non foss’altro perché il più vecchio tra i partiti attuali ha poco più di vent’anni. I sindacati confederali hanno almeno l’età della Repubblica.

Chi comanda all’Inps? Di certo non la Lega, nonostante che il suo presidente attuale, Gabriele Fava, ne sia un’espressione diretta, almeno della parte che deriva dal capo del Mef, Giancarlo Giorgetti. Non comanda nemmeno Fratelli d’Italia, nonostante il suo direttore generale, Valeria Vittimberga, sia una scelta di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario. E nonostante possa contare su due dei cinque membri del cda. Uno, Fabio Vitale, già dirigente Inps ora in aspettativa, attuale direttore generale di Agea, è uomo di fiducia del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Ma dicono che tra i tre – Fava, Vittimberga e Vitale – prevalga spesso il fuoco amico.

Sta di fatto che l’uomo forte della fabbrica del welfare del Paese è una donna, Maria Luisa Gnecchi. Deputata del Pd per dieci anni (dopo una militanza in Sdi e Rifondazione comunista), prima ancora segretario generale della Cgil Pubblico Impiego, nominata dal governo Conte 2, vicepresidente dell’Inps (dal 2019 al 2023), da quasi due anni di nuovo nella stanza dei bottoni dell’Istituto come membro del cda. Dal 1973 è stata impiegata dell’Inps, da più di mezzo secolo la sua seconda casa, di cui conosce tutto: sedi, regole, norme vigenti e tradizioni non scritte. E conosce soprattutto praticamente tutti i militanti della Cgil, sul territorio e negli uffici della Direzione generale di via Ciro il Grande all’Eur.

Dei 44 direttori centrali dell’Istituto almeno un terzo professa fedeltà al sindacato che fu cinghia di trasmissione del Pci e che oggi è forse diventato il motore trainante del Pd e del campo largo. Probabilmente il sindacato con più iscritti tra i dipendenti Inps è ancora la Cisl, che soffre però della malattia organizzativa del centrodestra: “todos caballeros”. Ognuno comanda nel suo orto e si contenta così. E non sopporta nessuno come “coordinatore”. Da qui nasce spesso l’abitudine del fuoco amico.

Negli anni della sua vicepresidenza Gnecchi ha lasciato che Pasquale Tridico prendesse la scena, senza riuscire a prendere altro, se non gli onori dei mancati controlli sul Reddito di cittadinanza, che non è costato tanto al Paese quanto il 110%, ma che ha contribuito a dissanguare la Tesoreria dello Stato. Un conto da 25 miliardi non si allontana dal vero. Se è vero che almeno il 20% degli invalidi con assegno Inps – prima della ormai lontana stagione dei controlli a tappeto – risultarono “falsi invalidi”, si potrebbe azzardare che almeno 5 miliardi del Reddito di cittadinanza siano andati dove non avrebbero dovuto andare.

Dei buoni rapporti con il Movimento 5 Stelle Gnecchi fa tesoro anche oggi che il direttore generale Inps della stagione Tridico, Vincenzo Caridi, è diventato capo dipartimento al ministero del lavoro. Una quinta colonna del M5S al ministero? Di certo lo spoils system in Italia non funziona.

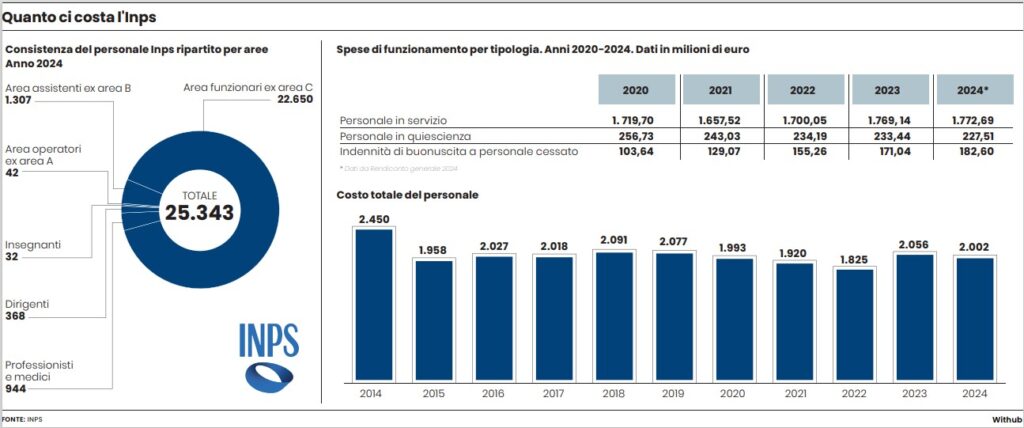

Così come non funzionano le cure dimagranti nella Pa. Nel privato le fusioni servono anche per snellire le organizzazioni. Quando il governo Monti decise di “incorporare” l’Inpdap nell’Inps era lecito aspettarsi una diminuzione del costo del personale (che invece veleggia sempre intorno ai due miliardi l’anno) e che dalla somma dei direttori centrali Inps più Inpdap ne uscisse un totale che fosse più o meno la metà. Molte funzioni erano sovrapposte. Invece, 14 anni dopo, da 46 sono passati a 44 (si tratta di dirigenti da almeno 240mila euro l’anno). Totale incomprimibile, se non a rischio di compromettere gli equilibri di potere interno. Elenco ricco, mantenuto con titolarità almeno curiose: c’è una direzione centrale per le Relazioni internazionali; c’è una direzione centrale per le semplici funzioni di segreteria tecnica della presidenza e del cda; c’è una direzione centrale anche per una Regione come il Molise (tra Campobasso e Isernia ci sono meno assistiti che a Roma Flaminio). Il florilegio può continuare: c’è una direzione centrale per il welfare al solo servizio dei dipendenti pubblici ex Inpdap. Perché? C’è chi fornisce una spiegazione: la fusione di Inpdap in Inps è l’unico caso in cui il controllato (Inpdap) ha finito per controllare il controllante (Inps, la Pa che ha tentato, da Billia a Mastrapasqua, una gestione aziendale).

Leggi anche:

1. Inps lancia il nuovo Sportello telematico evoluto

2. Inps: conti in salute, le pensioni ci saranno sempre

© Riproduzione riservata