Lo stipendio è da sempre un argomento proibito e un dato custodito dal segreto salariale, ma qualcosa sta per cambiare. Quel tabù, che ha protetto la riservatezza ma anche alimentato disuguaglianze persistenti, potrebbe vacillare. Quest’anno, infatti, – per la precisione il prossimo 7 giugno – entrerà in vigore anche in Italia la nuova direttiva europea sulla trasparenza retributiva, destinata a cambiare il rapporto tra lavoratori e imprese.

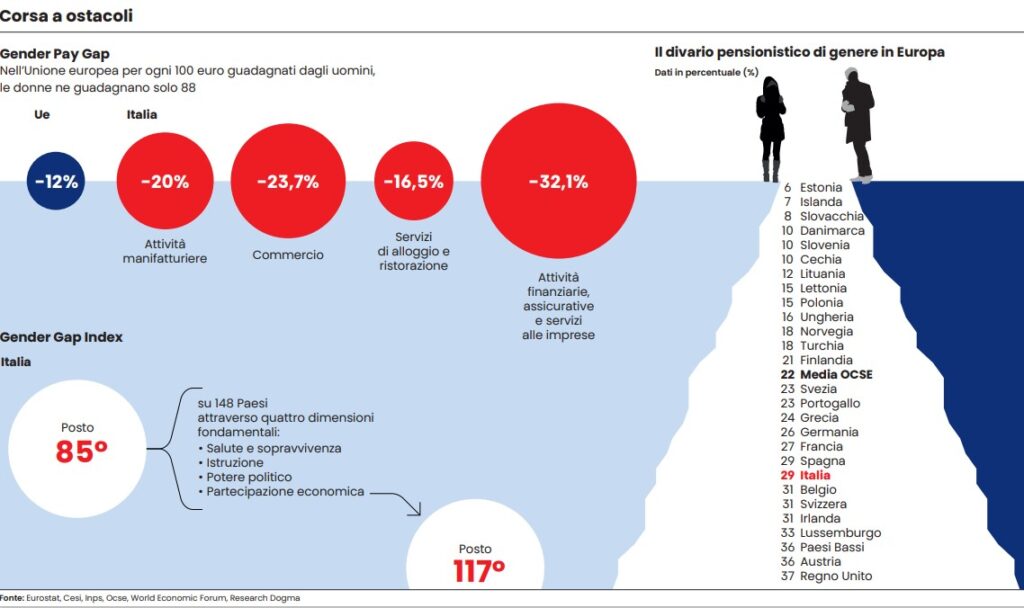

L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è ambizioso e incontestabile: ridurre il divario di genere degli stipendi. Una delle disuguaglianze più radicate e meno giustificabili nel mercato del lavoro. Secondo Eurostat, nell’Unione europea le donne guadagnano in media il 12% in meno dei colleghi maschi: a fronte di 100 euro percepiti da un uomo, una donna ne incassa 88. In Italia la forbice è ancora più ampia. Qui il gap supera i 20 punti percentuali e arriva al 32% nel settore finanziario e assicurativo, come emerge dal rendiconto di genere dell’Inps. Una disuguaglianza che non si esaurisce con la busta paga, ma si trascina lungo tutto l’arco della vita lavorativa e si riflette ovviamente anche sulla pensione. I dati Ocse mostrano che in Europa l’assegno pensionistico femminile è mediamente inferiore del 22% rispetto a quello maschile. Tutto questo nonostante esistano da anni norme che impongono la parità retributiva. Segno che la legge, da sola, non è bastata. Che sia la volta buona con questo provvedimento? Nonostante il valore etico e civile della direttiva, secondo alcuni esperti, le conseguenze di questa svolta potrebbero non essere certe né tutte così positive.

Le principali novità

Il nuovo provvedimento prova a cambiare paradigma partendo da un presupposto semplice: senza trasparenza non c’è equità. Il segreto salariale, infatti, ha finora consentito alle aziende di differenziare le retribuzioni anche a parità di mansione, senza un reale controllo. Il nuovo intervento punta quindi a dissolvere questa nebbia, vietando le clausole che impediscono ai dipendenti di divulgare il proprio stipendio e riconoscendo ai lavoratori il diritto di conoscere i livelli retributivi medi, disaggregati per genere, di chi svolge una mansione di pari valore. Non si tratta di rendere pubbliche le buste paga individuali, ma le imprese saranno obbligate a rendere chiari gli stipendi medi per mansione e i criteri – oggettivi e neutrali (competenze, impegno, responsabilità) – utilizzati per determinare la retribuzione.

«La direttiva non impone livellamenti forzati né cancella premi o incentivi – spiega Giulia Leardi, partner di Lexellent – Il suo obiettivo è rendere il sistema delle retribuzioni verificabile, tracciabile e giuridicamente controllabile, perché la discriminazione prospera dove i criteri di paga sono opachi. Finché i lavoratori non hanno accesso ai dati e i datori non sono tenuti a rendere conto dei propri criteri, la parità salariale resterà un principio astratto».

Il meccanismo, però, solleva interrogativi soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni o nei reparti con pochi addetti. In questi casi, la possibilità di risalire indirettamente allo stipendio del collega è concreta e potrebbe entrare in tensione con la normativa sulla protezione dei dati personali, aprendo un fronte delicato tra trasparenza ed esigenze di privacy. «In una micro azienda, ad esempio con due tecnici, due amministrativi, un commerciale e cinque operai, il rispetto dei dati personali potrebbe essere salvaguardato sommando diversi inquadramenti contrattuali (operai e operativi) – illustra Gianluigi Serafini, partner GA-Alliance – Però queste accortezze tecniche rischiano di non essere sufficienti a coprire la riservatezza del dato, aprendo problemi di privacy e anche di relazioni interne».

Onere della prova ribaltato

Il diritto di informazione potrà essere esercitato in qualsiasi momento dal lavoratore, in forma scritta o anche tramite rappresentanti. L’azienda ha due mesi per rispondere, fornendo dati completi e aggregati per genere. In caso di informazioni incomplete, il dipendente potrà chiedere ulteriori chiarimenti. Se il divario retributivo di genere supera il 5%, l’impresa sarà tenuta a intervenire entro sei mesi. La direttiva introduce inoltre sanzioni e risarcimenti. Chi subisce una discriminazione infatti potrà ottenere il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei bonus non percepiti. Ma la svolta è anche procedurale: l’onere della prova si inverte. In caso di contenzioso, sarà il datore a dover dimostrare di non aver discriminato, e non il lavoratore a provare il contrario.

La trasparenza scatterà ancora prima dell’assunzione. Gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione prevista o almeno una forbice salariale. Inoltre, i recruiter non potranno più chiedere la RAL precedente ai candidati. Un cambiamento destinato a spezzare il meccanismo che ha contribuito a cristallizzare le disuguaglianze, soprattutto per le donne, il cui passato retributivo ha spesso penalizzato le prospettive di carriera future.

Più obblighi, più burocrazia

Sul fronte delle imprese, gli adempimenti sono significativi. Le aziende con oltre 250 dipendenti dovranno redigere ogni anno una relazione sul divario retributivo di genere. Per quelle tra 100 e 249 addetti l’obbligo sarà triennale. Sotto i 100 dipendenti, la comunicazione resterà volontaria. Il rischio, segnalano diversi osservatori, è che un obiettivo eticamente condivisibile si traduca in un carico burocratico significativo, soprattutto per le realtà medio-piccole. Secondo un’analisi di Odm Consulting su oltre mille aziende, il livello di preparazione delle imprese italiane sui temi di equità e trasparenza retributiva è ancora basso: 2,6 su una scala da 1 a 4. Non perché non vogliano applicare la parità salariale, ma perché sono schiacciate da urgenze quotidiane – costi, margini, mercato, organizzazione – che rendono la governance sugli stipendi un tema rinviabile.

«L’obbligo di redigere report retributivi dettagliati, di confrontare salari medi per genere e di giustificare eventuali scostamenti rappresenta un impegno gravoso, che rischia di tradursi in costi aggiuntivi, consulenze esterne e ulteriore complessità gestionale», avvertono da Unimpresa, secondo cui la parità retributiva non si persegue a colpi di adempimenti, ma costruendo una cultura dell’equità, della valorizzazione del merito e della formazione continua. Senza questi strumenti, il rischio è che la direttiva resti un esercizio formale, costoso e poco efficace. «Si tratta probabilmente di un’ulteriore complicazione gestionale, con relativi costi per aziende destrutturate in ambito amministrativo, che di fatto non assicurerebbe l’effettiva riservatezza. – sottolinea Serafini – Ancora una volta le normative comunitarie se efficaci e utili su imprese di dimensioni medio-grandi collidono con le piccole e micro realtà».

Eppure colmare il divario salariale non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di competitività economica. Le aziende che valorizzano il talento femminile crescono e innovano di più e diventano più attrattive sul mercato del lavoro. «La trasparenza salariale ha il potenziale per diventare un vero cambio di rotta a condizione però che anche la consulenza sappia evolvere, passando dalla produzione di carte alla costruzione di sistemi retributivi che funzionano davvero. – conclude Leardi – Solo così non sarà un peso, ma una leva di fiducia, competitività e sostenibilità». Che renderà superflue nuove norme per affermare un principio che, almeno sulla carta, dovrebbe essere già scontato.

Leggi anche:

1. Lavoro, che stress cercare un impiego

2. Tinder & Co trasformate in piattaforme per cercare lavoro

© Riproduzione riservata