Non tutti i salmi finiscono in gloria. E non tutti gli oggetti religiosi o devozionali rimangono custoditi tra le mura delle sacrestie. Nell’Italia dei mille campanili disseminata di cattedrali, monasteri e chiese minori spesso poco sorvegliate, il patrimonio sacro è da sempre mirino del mercato nero. Ieri come oggi, calici, reliquiari, crocifissi, statue lignee e paramenti storici spariscono con discrezione dagli altari e finiscono su vetrine di dubbia serietà nel tempo di un amen. Secondo i dati del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), ogni anno si registrano centinaia di furti ai danni di chiese, conventi e santuari.

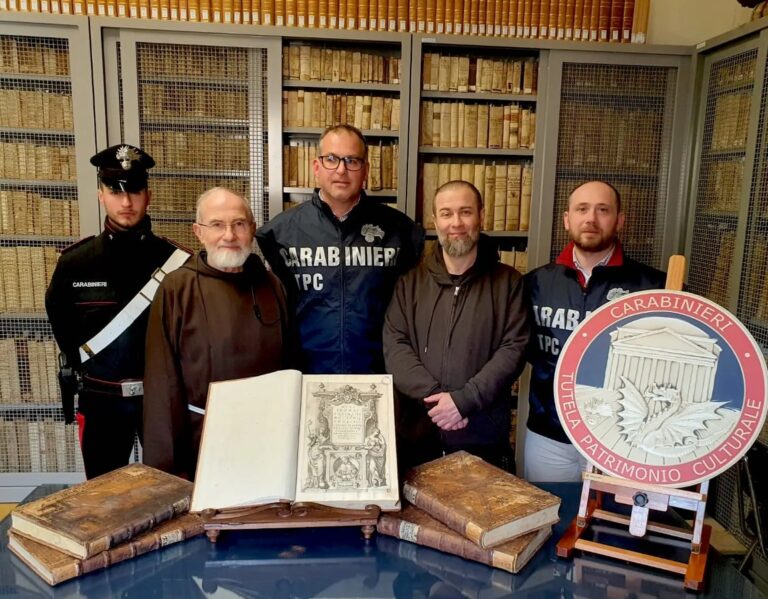

A scomparire non sono solo opere d’arte sacra, ma anche oggetti meno appariscenti che alimentano un vivace collezionismo di nicchia. Solo nel 2024, gli oggetti religiosi trafugati e denunciati all’Arma erano stati 232, in diminuzione rispetto all’anno precedente, quando le sottrazioni erano a quota 310. Di volta in volta, i militari aggiornano così la banca dati dei beni illecitamente sottratti (migliaia in totale), che rappresenta uno strumento prezioso per la ricerca e la restituzione degli oggetti rubati al culto. Ritrovare questi pezzi di arte e oreficeria non è però sempre facile, soprattutto al tempo delle piattaforme digitali che hanno moltiplicato i canali di vendita. In Italia, alcuni tabernacoli rinascimentali sono stimati tra 12 e 15mila euro, mentre oggetti più rari e ornati, come ostensori in oro e cristallo, si avvicinano a 10mila euro. Anche calici d’argento del XVII e XVIII secolo, finemente cesellati, possono valere alcune migliaia di euro, così come certe pissidi decorate con smalti e incisioni sacre, quotate tra 800 e 2mila euro. I turiboli, soprattutto quelli barocchi in bronzo argentato, trovano acquirenti disposti a spendere altrettanto. Un raro libro sugli esorcismi, sottratto alla biblioteca del Sacro Convento di Assisi, aveva invece un valore stimato di 3 mila euro: nel 2023 i carabinieri lo ritrovarono in una vendita online.

Queste cifre, seppur lontane dai record di altri beni da collezione, rappresentano picchi importanti per una categoria così settoriale. In un periodo di evidente contrazione come quello attraversato dall’antiquariato, il settore religioso segue sì la tendenza generale ma continua ad avere i suoi devoti (è proprio il caso di dirlo). A maggior ragione, per gli appassionati diventa fondamentale saper distinguere gli oggetti acquisiti e venduti con i crismi della legalità da quelli trafugati e immessi sul mercato nero. Perché è un attimo passare dall’investimento all’incauto acquisto. O, peggio, alla ricettazione. Chi compra senza chiedere garanzie può infatti trovarsi nei guai: il bene può essere sequestrato e l’acquirente, anche se in buona fede, può incorrere in una denuncia. La legge 22 del 2022 ha peraltro riformato e inasprito le disposizioni in materia, inserendole nel codice penale.

Le forze dell’ordine segnalano dunque alcuni indizi per riconoscere la possibile origine illecita. La mancanza di documentazione è già un chiaro segnale, così come la presenza di diciture vaghe rispetto alla provenienza (“collezione privata”, per esempio). Tracce di rimozione, fori, affrancature o residui di cera devono destare altrettanti sospetti. Le reliquie senza etichetta o le statue con simboli sacri vendute come semplici oggetti d’antiquariato possono inoltre nascondere una decontestualizzazione. E poi, occhio ai prezzi: se sono troppo bassi rispetto al valore reale, qualcosa non torna. Attenzione, infine, a ritocchi posticci e verniciature artificiali, usate spesso per mascherare l’origine dell’oggetto di culto attraverso la cosiddetta operazione di “ripulitura”. Così ladri e finti galleristi mettono gli affari “in croce”, allungando ombre e ritrosie su un settore nel quale non mancano invece professionisti serissimi. E poi, oltre al mercato, a essere turbata è anche la fede.

Non sono peraltro rari i casi in cui i carabinieri del Tpc hanno scovato alcuni oggetti liturgici rubati in vendita su alcune piattaforme di e-commerce, sul dark web o in qualche televendita. Nell’aprile 2024, dopo 34 anni dal furto, i militari hanno restituito alla chiesa madre di Pietraperzia (Enna) quattro opere in marmo pregiato con bassorilievi raffiguranti le virtù cardinali, che erano in vendita online sul sito di una casa d’aste. Lo scorso anno, gli stessi militari del Tpc hanno eseguito circa 3mila controlli finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e 2800 sequestri di opere contraffatte, stimando un potenziale danno al mercato di oltre 310 milioni di euro. Al centro dei controlli anche mercatini, fiere, gallerie, case d’aste e portali online. Perché le vie del Signore sono infinite, ma anche quelle dei fuorilegge purtroppo non sono da meno.

© Riproduzione riservata